(1) 차의 전래

한국차의 전래는 두 가지로 전해져 오고 있다.

① 인도 전래설

1918년 한말의 불교학자 이능화(李能和, 1869~1943)가 지은 『조선불교통사(朝鮮佛敎通史)』에 보면 가락국 시조 수로왕비(首露王妃)인 허 씨(許氏)가 천축(天竺)에서 차의 종자를 가져와 백월산(白月山, 현재의 경남 의창시 동면 봉곡리)에 심어 죽로차(竹露茶)를 만들었다는 기록이 있다. 이 기록으로 인해 인도로부터 차가 전래됐다는 설이 유력했다.

그러나 『삼국유사(三國遺事)』에서는 차를 가져왔다는 언급이 없고, 차는 중국의 사천(四川), 운남(云南) 지방에서 전 세계로 퍼져 나갔고, 인도는 영국 식민지기에 본격적인 재배식 형태로 발달했기 때문에 고대에 인도 아유타국(阿踰陀國)의 공주 허황옥(許黃玉)이 결혼예물 가운데 차나무 씨앗을 가져왔다고 하는 것은 신빙성이 없었다는 견해도 있다. 또한, 허왕후의 묘비가 "가락국 수로왕비 보주태후 허씨릉(駕洛國 首露王妃 普州太后 許氏陵)"라 쓰여 있으며, '보주(普州)'는 중국 쓰촨 성의 한 지방 도시 안악(安岳)의 옛 이름이었다. 이 기록은 허왕후가 인도에서 직접 차를 들여온 것보다는 보주를 거쳐 가락국으로 들어왔음을 추측하게 한다.

② 당(唐) 전래설

신라에 차가 처음으로 전래된 시기는 선덕여왕(善德女王, 632~646) 때이다. 그러나 정식국교를 통해서 차 종자가 전래된 것은 흥덕왕(興德王) 3년(828년)으로 전해진다. 『삼국사기(三國史記)』에는 다음과 같이 기록한다.

"흥덕왕 3년 겨울 12월 사신을 당나라에 보내 조공하니 당문종(文宗)은 인덕전에 불러서 등급을 가려 잔치를 베풀었다. 당나라에 갔던 사신 대렴(大廉)이 차 종자를 가지고 돌아오니 왕은 지리산에 심게 하였다."

이러한 기록으로 보아 차를 마시기 시작한 시기는 선덕여왕 때부터지만 종자를 들여와 재배한 시기는 홍덕왕 때로 보는 견해가 많다.

(2) 삼국시대의 차문화

고구려는 소수림왕 2년(372)에 전진(前秦)의 왕 부견(符堅)이 사신과 스님 순도(順道)를 통해 불상과 경전을 전하면서 공식적으로 불교가 전해지며, 이때부터 차문화가 전해진 것으로 추측하고 있다. 『삼국사기(三國史記)』에는 고구려의 지명에 구다국(句茶國)이라는 명칭이 있어 차문화가 성행했음을 알 수 있으며, 일본의 역사학자이자 차학자인 아오키 마시루(靑木正兒, 1887~1964)가 저술한 『靑木正兒全集』에는 "고구려의 고분에서 출토되었다는 원형의 병차(餠茶)를 발견했다. 지름 4cm 정도의 엽전 모양으로 중량은 약 5푼가량이다."라고 기록되어 있다.

백제는 4세기 후반 마라난타(摩羅難陀)에 의해 불교가 전래된 후 왕권과 중앙집권체제가 강화되고 불교문화가 융성하면서 왕실과 승려, 귀족층을 중심으로 음다(飮茶) 풍속이 성행했다. 일본의 『동대사요록(東大寺要錄)』의 기록에 백제의 승려 행기(行基, 668-748)가 동대사(東大寺)에 차나무를 심었다는 기록이 있다. 최근 발굴된 풍납토성의 백제 유적에서 중국 서진(西晉, 256-316) 시대 계수호(鷄首壺: 닭머리 모양의 주둥이를 가진 주전자)와 다완(茶碗: 찻사발)이 출토되고 있어 백제의 차문화의 시작을 3세기로 보아야 한다는 학계의 주장도 있다.

신라에서는 화랑들이 차를 즐기며 심신을 단련했다는 기록이 많이 나타난다. 화랑들은 가는 곳마다 차를 마시고 서로 권면하며 덕목을 쌓고, 차를 마시면서 정행검덕(精行儉德)을 수행했다고 전해진다. 불교의 헌다의식이 성행하면서 차문화가 보편화되고 귀족사회의 차문화가 보급됐다. 연등제 등 국가행사에 차례의식이 널리 행해졌고 승려들의 수행생활에도 차문화가 자리 잡게 되며 통일 후에 더욱 꽃 피우게 된다.

(3) 고려시대의 차문화

고려시대는 우리 역사상 차문화가 가장 융성한 시기로, 각종 의식에 차문화가 자리 잡게 된다. 『고려사(高麗史)』 '예부(禮部)'의 기록에도 고려시대 이후부터 연등회나 팔관회와 같은 국가의 중요한 행사, 사신을 맞이할 때, 왕실의 후손이 태어나거나 태자의 책봉, 공주의 혼례, 왕실 제례 등에서 다례가 행해졌다고 한다. 궁중에서의 차의 수요가 많아지면서 태의감 소속의 다방(茶房)에서 궁중의 다례를 관장하였다. 승려와 문인들은 송나라의 투차와 같은 명전이라는 풍속을 즐기기도 하였다.

고려 초기의 차문화는 주로 사찰이나 귀족 중심이었으나 의종 24년(1170년) 일어난 무신정변 이후에는 문인(文人)과 학자를 중심으로 한 차문화가 번성하게 된다. 차문화가 절정에 달했던 고려 때에는 당시 차문화를 담고 있는 다시(茶詩)도 발전하게 된다. 다도가 고려 지배층의 문화로 자리 잡아가면서 문인들을 중심으로 차를 주제로 한 많은 다시를 남겼다. 대표적인 고려의 문장가 이규보(李奎報, 1168~1241)는 다선일치의 경지를 추구하며, 훌륭한 다시를 남겼다. 대표적으로 설봉산의 노규선사(老珪禪師)로부터 조아차(早芽茶)를 선물 받고 보답으로 지은 「유다시(孺茶詩)」가 있다.

(4) 조선시대의 차문화

조선의 숭유억불 정책과 더불어 차문화 또한 불교와 함께 쇠퇴하였으나 왕실에서 여전히 다례가 이어지고 선비들의 음다풍습도 이어졌다. 비록, 고려시대보다 쇠퇴하였지만 불가에서도 승려들을 중심으로 차문화가 이어지게 된다. 하지만 임진왜란과 병자호란으로 국토 전체가 피폐해지며 조선의 차문화는 급격히 쇠퇴기를 맞게 된다. 그 후 왕실과 사원을 중심으로 미약하게 명맥을 유지하며 조선의 차문화는 19세기에 새로운 부흥기를 맞는다. 조선 후기 차문화 부흥의 중심에는 해남 대흥사의 혜장, 초의, 범해 등의 승려와 정약용, 김정희와 같은 문신 양반이었다.

정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 조선 후기의 문신이며 실학자이다. 강진에서 유배생활 당시 승려 혜장(惠藏, 1772-1811)과 교류하며 서로 차에 대한 교류를 하였고, 후에 자신만의 제다법을 만들어 내며, 스스로 다산(茶山)이라는 호를 사용하였고 다신계(茶信契)를 조직하여 차문화 중흥에 기여하게 된다.

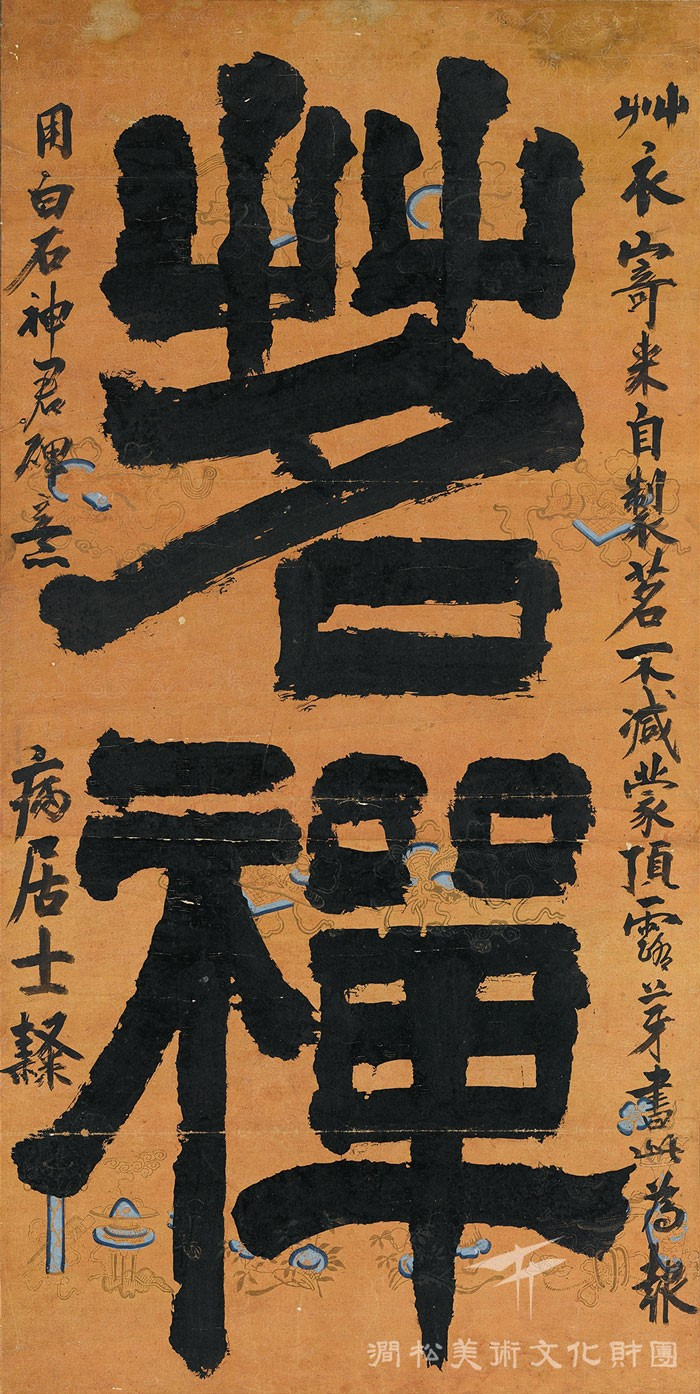

추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786-1856)는 조선 후기의 문인이자 추사체를 만들어 낸 명필가이며 실학자다. 추사는 초의선사와 무려 40여 년 동안 우정을 이어갔다. 추사가 제주도에서 유배 당시, 초의 선사는 추사에게 해마다 차를 선물로 보냈고 제주도에서 반년 동안 함께 지내기도 했다. 추사와 초의의 깊은 우정을 상징하는 대표적인 증거로 추사가 초의에게 차를 선물 받고 써 준 것으로 유명한 '명선(茗禪)'이라는 글씨가 있다.

초의(草衣, 1786-1866) 선사는 15세에 운흥사(雲興寺)에서 출가해 19세에 대흥사(大興寺)의 완호(玩虎) 스님에게서 구족계(具足戒)와 초의라는 호를 받은 승려이자 조선 후기 차문화의 부흥을 이끈 대표적인 다인이다. 초의는 우리나라 최초의 차 관련 서적이자 당나라의 육우가 쓴 『다경』에 견줄 만한 '동다송(東茶頌)'을 시의 형식으로 저술하였다. 『동다송』에는 차나무의 생태와 재배법부터 제다법과 다도에 관한 방법까지 담아 우리 차의 우수성을 알리고 발전시키는 데 큰 기여를 하게 된다. 그는 24세에 강진에서 유배 중이던 정약용을 만나 차를 바탕으로 한 시문과 서화를 나누게 된다. 초의선사는 『동다송』과 『다신전』 을 집필하며 한국의 다성(茶聖)으로 불린다.

(5) 한국차의 종류

한국차의 주요 생산 재배 지역은 경상남도 하동, 전라남도 보성, 제주도 등 대부분이 남쪽에서 재배된다. 그 이유는 해풍으로 인한 유리한 기후 조건을 갖추고 있기 때문이다. 생산되는 차의 종류는 녹차, 발효차(황차, 홍차 등)이지만, 특히 녹차의 생산량이 대부분이다. 4월 중순에 가장 먼저 생산되는 우전(雨前), 5월 초에 생산되는 세작(細雀) 등이 가장 유명하다.

'흑차 이야기' 카테고리의 다른 글

| 흑차를 마시면 좋은 점(Benefits of drinking Dark tea) (25) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 6대 차의 특징 (25) | 2025.04.05 |

| 올바른 차 우려내기(Brewing tea properly) (23) | 2025.03.29 |

| 뇌건강은 고마이계 흑차로 지키세요(Protect your brain health with Gomaerxi Dark tea) (41) | 2025.03.25 |

| 차의 개념(The concept of tea) (34) | 2025.03.23 |